Klein anfangen mit KI im Supply Chain Management – Wie wäre es einmal mit kleinen Lösungen zum Aufwärmen?

Zusammenfassung

- Große KI-Lösungen sind in vielen Unternehmen gefragt, aber deren Komplexität verhindert oft den Projektstart.

- Kleine, klar definierte KI-Anwendungen können bereits deutliche Verbesserungen bringen und sind leichter umzusetzen.

- Ein bewusst kleiner Einstieg hilft, praktische Erfahrungen zu sammeln und den Weg für größere Lösungen vorzubereiten.

- Der Artikel zeigt, wie Unternehmen geeignete Aufgaben für den KI-Einsatz identifizieren und mit einem Vier-Schritte-Plan erfolgreich starten können.

Der Irrglaube vom großen Sprung

In meinen Gesprächen mit Kunden erlebe ich es fast jeden Tag: Die Entscheider wollen etwas mit KI machen. Es klingt zuweilen wie bei manchen jungen Leuten, die „etwas mit Medien“ machen wollen und damit ausdrücken, „eigentlich weiß ich nicht, was ich will, aber es soll etwas Cooles sein“. Dieser Wunsch nach „der großen KI-Lösung“ ist in vielen Unternehmen tief verankert. Strategische Programme befassen sich mit hochautomatisierten Planungsumgebungen, integrierter Absatzprognose oder vollumfänglichen Optimierungsverfahren.

Gleichzeitig scheuen operative Teams den Aufwand hinter diesen Visionen: komplexe Integrationen, unklare Datenqualität, langwierige Abstimmungen, hohe Erwartungshaltungen. Das Ergebnis ist ein Stau an Ideen und eine paradoxe Situation: Man will viel, bewegt aber wenig. 95 % der GenAI-Pilotprojekte scheitern laut einer sehr lesenswerten MIT-Studie. Als „Scheitern“ wird hierbei gewertet, dass die installierten Lösungen keine messbaren Auswirkungen auf das Betriebsergebnis hatten. Das ist für den Start mit KI eine hohe Schwelle und zeigt wieder das Streben nach der großen Lösung. Zu solchen großen Lösungen müssen und wollen wir langfristig gelangen, vielleicht sollte man trotzdem einen Zwischenschritt einlegen.

Gerade einfache KI-Anwendungen zeigen, dass man ohne große Investitionen schnell produktiven Nutzen erzeugen kann, der sich letztlich auch im Betriebsergebnis niederschlägt, auch wenn man den Effekt nicht einfach isoliert erkennen kann.

Ein lokal oder cloudbasiert genutzter Chatbot reicht häufig aus, um mehrere Stunden Routinetätigkeit pro Woche einzusparen, Informationen besser zu strukturieren oder Kommunikationsaufwände zu reduzieren. Die Hürde ist niedrig, die Transparenz hoch, und die Risiken bleiben kontrollierbar. Darüber hinaus sind es hervorragende Übungsbeispiele, um die Mitarbeiter an die Arbeit mit Generativer KI heranzuführen, denn das fehlende Wissen der Mitarbeiter wird häufig als Hemmschuh einer schnelleren und tieferen KI-Integration genannt.

Die Botschaft lautet daher: Bevor Sie große KI-Lösungen angehen, starten Sie bewusst mit kleinen, risikoarmen Übungen.

Solche Pilotanwendungen liefern nicht nur direkte Effekte – sie helfen Teams auch, ein Gefühl für KI-gestützte Arbeitsweisen zu entwickeln.

Warum kleine KI-Anwendungen gerade jetzt sinnvoll sind

In der täglichen Praxis der Lieferkettensteuerung dominieren Tätigkeiten, die nur begrenzt automatisiert sind: Ausnahmelisten lesen, Lieferinformationen abgleichen, E-Mails formulieren, Informationen zusammenfassen oder priorisieren. Genau in diesem Umfeld entfalten „kleine LLM-Agenten“, wie man sie mit gängigen Chatbots bauen kann oder geschickt ausgearbeitete Prompts, die man sich abspeichert und wiederverwendet ihre Wirkung. Sie benötigen weder Spezialsoftware noch Integrationsaufwand und lassen sich in wenigen Minuten testen. Aus Gründen der Datensicherheit sollten Sie auf bezahlte Accounts zurückgreifen, bei dem Sie abwählen können, dass Ihre Chats für das Training der KI verwendet werden dürfen.

Falls Sie die Risiken trotzdem für zu groß halten, träumen Sie weiter von der großen Datensicherheit. Einer Studie von YouGov zufolge, nutzen drei von vier MINT-Fachkräften (77 Prozent) in Deutschland KI-Tools wie ChatGPT, Copilot, Google Gemini oder Perplexity bei ihrer Arbeit, ohne dass sie dafür eine Freigabe durch die IT oder die Geschäftsführung erhalten haben. Die Ängste und Vorsicht zwingen die Mitarbeiter in die rechtliche Grauzone und verhindern, dass der volle Nutzen dieser Lösungen dem Unternehmen umfassend zugutekommt.

Was die Kosten dieser Tools betrifft: Im Verhältnis zu den zeitlichen Einsparungen und besseren Ergebnissen, die viele Mitarbeiter mit diesen „kleinen KI-Lösungen“ nach kurzer Zeit im Tagesgeschäft erreichen werden, fallen die Kosten nicht ins Gewicht.

Typische Anwendungsbereiche können sein:

- Strukturieren und Zusammenfassen von E-Mails, Berichten oder Ausnahmelisten.

- Vorformulieren von Lieferantenanfragen, Nachverfolgungen oder Statusmeldungen.

- Vorbereiten von S&OP-Unterlagen, z. B. kurze Pre-Reads aus mehreren Dokumenten.

- Aufbereiten einfacher, regelmäßig benötigter Analysen anhand von bereitgestellten Excel-Listen.

Der entscheidende Vorteil: Das Risiko, dass die Ergebnisse fehlerhaft sind, ist gering. Jede Ausgabe lässt sich prüfen, der Mensch bleibt in der Kontrolle, und im Zweifel verwirft man das Ergebnis und iteriert weiter. Genau deshalb eignen sich diese Micro-Use-Cases hervorragend für den Einstieg.

Die entscheidende Frage: Welche Aufgaben eignen sich?

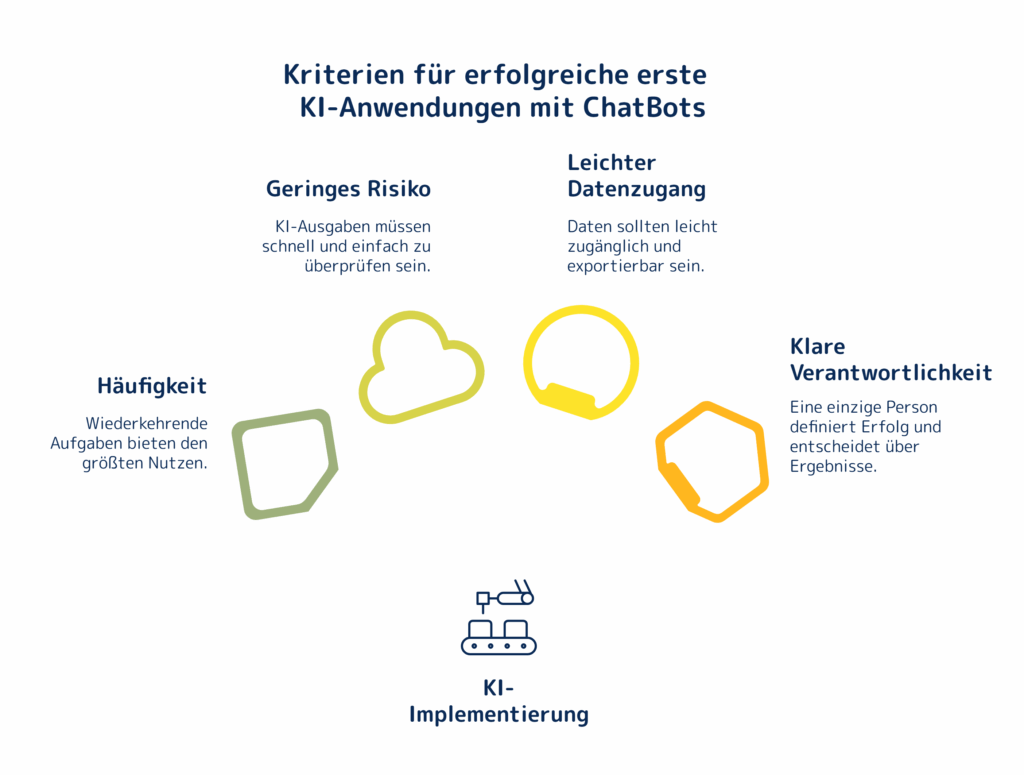

Damit der Einstieg gelingt, benötigt man keine tiefe Analyse über alle Möglichkeiten der KI-Anwendung im Unternehmen. Es reicht, systematisch zu identifizieren, welche Aufgaben sich für den Anfang eignen. Eine einfache und pragmatische Bewertungsmethodik kann hier weiterhelfen. Mit vier Kriterien können Sie bewerten, ob eine Aufgabe geeignet ist für eine kleine Lösung mittels Large Language Model (Chatbots):

Häufigkeit:

Wiederkehrende Tätigkeiten, idealerweise täglich oder wöchentlich, bieten den größten Nutzen.

Geringes Risiko:

Jede KI-Ausgabe muss schnell geprüft werden können – ohne tiefes Fachurteil oder komplexe Konsequenzen.

Leichter Datenzugang:

Wenn sich Daten via Excel, PDF oder einfache Exporte bereitstellen lassen, entfällt der Integrationsaufwand.

Klare Verantwortlichkeit:

Eine einzige Person definiert Erfolgskriterien und entscheidet über das Ergebnis.

Wer alle vier Punkte mit „Ja“ beantworten kann, hat einen optimalen Startpunkt für ein Mini-KI-Projekt.

Der Vier-Schritte-Plan: Von der Idee zur funktionierenden KI-Anwendung

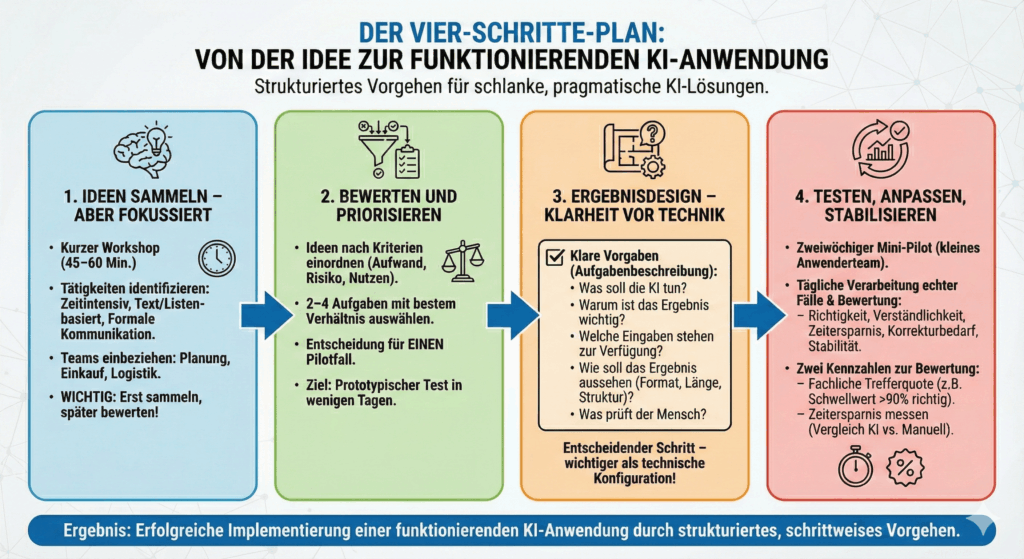

Die beste Idee bleibt wirkungslos, wenn sie nicht in ein strukturiertes Vorgehen eingebettet ist. Für kleine KI-Lösungen genügt ein schlanker, pragmatischer Prozess in vier Schritten

Ideen sammeln – aber fokussiert

Sammeln Sie in einem kurzen Workshop (45–60 Minuten) Tätigkeiten, die viel Zeit kosten und überwiegend aus Text, Listen oder formaler Kommunikation bestehen. Teams aus Planung, Einkauf und Logistik liefern hierzu meist innerhalb weniger Minuten eine lange Liste.

Wichtig ist, nicht zu früh zu bewerten. Erst sammeln, dann selektieren.

Bewerten und priorisieren

Mit Hilfe der oben genannten Kriterien lassen sich die Ideen schnell einordnen. Die Erfahrung zeigt, dass sich meist zwei bis vier Aufgaben herauskristallisieren, bei denen Aufwand, Risiko und Nutzen in einem guten Verhältnis stehen. Entscheidet man sich für nur einen Pilotfall, lässt sich dieser innerhalb weniger Tage prototypisch testen.

Ergebnisdesign – Klarheit vor Technik

Damit ein Chatbot sinnvolle Ergebnisse liefern kann, braucht er klare Vorgaben. Dazu gehören:

- Was soll die KI tun?

- Warum ist das Ergebnis wichtig?

- Welche Eingaben stehen zur Verfügung?

- Wie soll das Ergebnis aussehen (Format, Länge, Struktur)?

- Was prüft der Mensch?

Diese bessere „Aufgabenbeschreibung“ ist meist der entscheidende Schritt – deutlich wichtiger als die technische Konfiguration.

Testen, anpassen, stabilisieren

Ein zweiwöchiger Mini-Pilot ist völlig ausreichend. Ein kleines Anwenderteam verarbeitet täglich einige echte Fälle und bewertet:

- Richtigkeit der Ergebnisse

- Verständlichkeit

- Zeitersparnis

- Korrekturbedarf

- Stabilität der Abläufe

Zwei einfache Kennzahlen helfen dabei, die Qualität der Lösung und den Optimierungsprozess zu bewerten. Beurteilen Sie in jedem Anwendungsfall die fachliche Trefferquote. Setzen Sie dafür einen realistischen Schwellwert an, z.B. „ zu 90% richtig“. Versuchen Sie weiterhin die Zeitersparnis zu messen. Wie lange die KI-Lösung dauert, wissen sie nach der Durchführung und wie lange die Arbeit ohne KI gedauert hätte, können Sie aus Erfahrung abschätzen.

Ist das Ergebnis überzeugend, wird der Use Case verstetigt. Falls nicht, wird entweder nachjustiert oder ein anderer Fall ausprobiert.

Was der kleine Einstieg leistet – und was er bewusst nicht leisten soll

Der Fokus auf kleine KI-Lösungen bedeutet nicht, dass „große“ Lösungen verzichtbar wären. Prognosemodelle, Optimierungsverfahren, Entscheidungsunterstützung oder autonome Planungsansätze werden langfristig eine wichtige Rolle spielen. Allerdings benötigen diese umfangreiche Vorarbeit: stabile Daten, klare Prozesse, klare Verantwortlichkeiten.

Der kleine Einstieg hingegen liefert drei Vorteile:

Schnelle Ergebnisse: Bereits nach wenigen Tagen spürbare Entlastung.

Lernkurve für alle Beteiligten: Teams erleben, wie KI arbeitet und wie sie damit umgehen.

Reduktion von Risiko und Komplexität: Keine Abhängigkeit von IT, keine Systemeingriffe, volle Kontrolle.

Kurz: Kleine Lösungen schaffen das Fundament, auf dem große Projekte erst funktionieren.

Fazit

Der Einstieg über überschaubare, klar abgegrenzte Anwendungsfälle ist deshalb kein Rückschritt, sondern eine notwendige Vorarbeit. Er macht sichtbar, was KI in der täglichen Steuerung tatsächlich leisten kann – und wo Grenzen liegen. Vor allem aber schafft er eine Lernumgebung, in der Teams Erfahrungen sammeln, Urteilsvermögen entwickeln und den Umgang mit neuen Werkzeugen routiniert in ihre Abläufe integrieren.

Erst wenn diese operative Basis vorhanden ist, können komplexere KI-Vorhaben realistisch geplant und umgesetzt werden. Kleine Lösungen ersetzen große Programme nicht, aber sie schaffen Orientierung, reduzieren Reibung und erhöhen die Umsetzungschancen künftiger Projekte. Wer diesen Weg wählt, holt die KI aus der abstrakten Vision und bringt sie dorthin, wo ihr Nutzen unmittelbar spürbar wird: in den Arbeitsalltag der Supply-Chain-Teams.

FAQ: Einstieg in KI im Supply Chain Management

Warum scheitern so viele KI-Projekte in Unternehmen?

Viele KI-Projekte scheitern, weil sie zu groß angelegt sind und sofort messbare wirtschaftliche Effekte liefern sollen. Hohe Erwartungen, komplexe Integrationsanforderungen und unklare Datenqualität führen dazu, dass Pilotprojekte nicht in den operativen Betrieb übergehen. Kleine, überschaubare Use Cases umgehen diese Hürde, weil sie schnell testbar sind und wenig Risiko tragen.

Welche einfachen KI-Anwendungen bringen im Alltag wirklich etwas?

Niederschwellige Tools wie Chatbots oder kleine LLM-Agenten können Aufgaben wie das Zusammenfassen von E-Mails, das Strukturieren von Ausnahmelisten oder das Vorformulieren von Lieferantenanfragen übernehmen. Das spart häufig mehrere Stunden pro Woche und verbessert die Übersichtlichkeit im Tagesgeschäft.

Wie finde ich heraus, welche Aufgaben sich für KI eignen?

Praktisch ist eine grobe Vier-Kriterien-Prüfung:

Wiederholt sich die Aufgabe häufig?

Ist das Risiko gering, weil das Ergebnis leicht prüfbar ist?

Sind die Daten einfach zugänglich, z. B. per Excel oder PDF?

Gibt es eine klare Verantwortliche oder einen Verantwortlichen für das Ergebnis?

Wenn alle Antworten „Ja“ sind, eignet sich die Aufgabe gut für den Einstieg.

Welche Risiken bestehen bei kleinen KI-Projekten?

Die Risiken sind begrenzt, weil der Mensch die Ergebnisse jederzeit prüfen kann und die Systeme keine Eingriffe in IT-Infrastrukturen benötigen. Die wichtigsten Risikopunkte sind Datenschutz und die Gefahr, falsche Ausgaben ungeprüft zu übernehmen. Bezahlte, datenschutzkonforme KI-Tools reduzieren dieses Risiko deutlich.

Wie viel Zeit spart man durch kleine KI-Lösungen wirklich?

Die Ersparnis variiert, liegt aber oft bei mehreren Stunden pro Woche und Mitarbeiter. Das gilt besonders für Tätigkeiten mit hohem Text- und Kommunikationsaufwand. Die Zeitersparnis lässt sich im Pilotversuch einfach messen, indem man die KI-gestützte Bearbeitungszeit mit der bisherigen Routine vergleicht.

Braucht man für KI in der Supply Chain spezielle Software?

Für erste Schritte nein. Viele Anwendungen lassen sich mit Standard-Chatbots oder generativen KI-Tools testen. Solange die Daten aus Exporten oder Excel-Listen bereitgestellt werden können, ist kein Integrationsprojekt notwendig. Größere Softwarelösungen werden erst relevant, wenn es um Prognosemodelle oder Optimierungsverfahren geht.

Wie gehe ich bei einem kleinen KI-Pilotprojekt vor?

Ein pragmatisches Vorgehen umfasst vier Schritte:

Ideen sammeln, ohne sofort zu bewerten.

Mit einfachen Kriterien priorisieren.

Die Aufgabe klar beschreiben, bevor man technisch startet.

Zwei Wochen testen, Ergebnisse auswerten und nachjustieren.

So entsteht schnell ein belastbarer Prototyp.

Sind kleine KI-Lösungen nur eine Übergangslösung?

Sie sind vor allem eine notwendige Lernphase. Kleine Lösungen schaffen Vertrauen, bauen Kompetenzen auf und liefern schnell erste Entlastungen. Gleichzeitig bereiten sie den Boden für größere KI-Initiativen, die stabile Daten, klare Verantwortlichkeiten und realistische Erwartungen benötigen. Ohne diesen operativen Einstieg bleiben „große“ KI-Programme oft Theorie.