Der Projektstau im Supply Chain Management: Wenn Daten allein nicht ausreichen

Was Sie lernen werden (TLDR)

Projektstau im Supply Chain Management kostet Unternehmen wertvolle Ressourcen und Wettbewerbsvorteile. Dieser Artikel beleuchtet die Ursachen und zeigt praktische Lösungswege auf. Wir untersuchen, warum Optimierungsprojekte trotz erkannter Potenziale oft steckenbleiben und wie Sie diese Blockaden überwinden können.

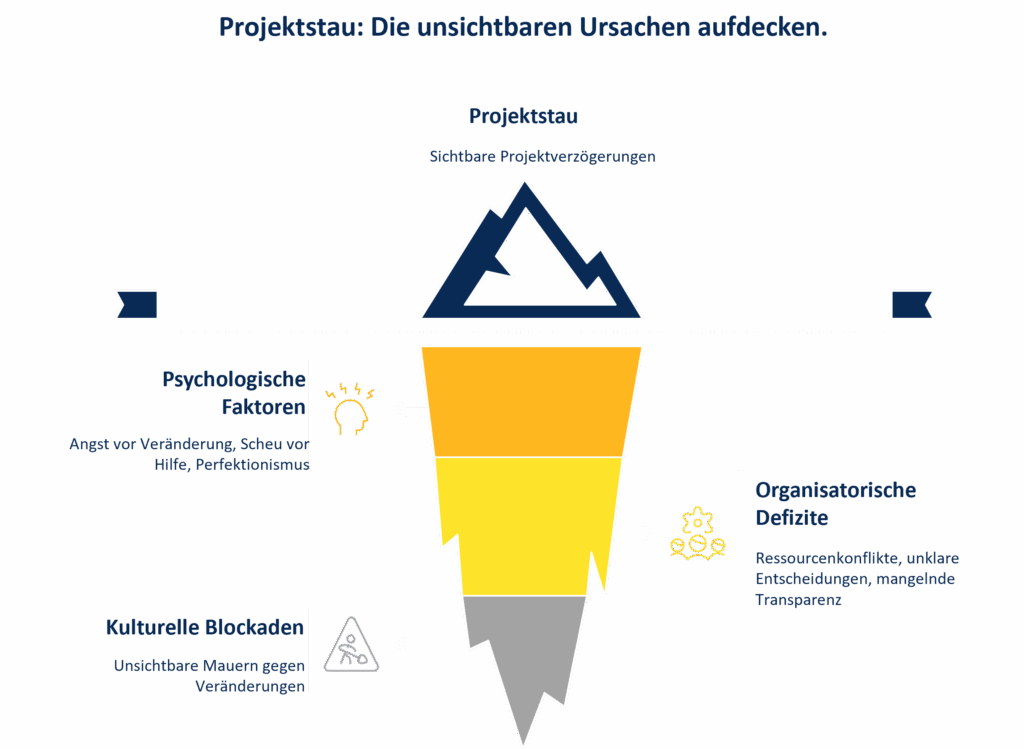

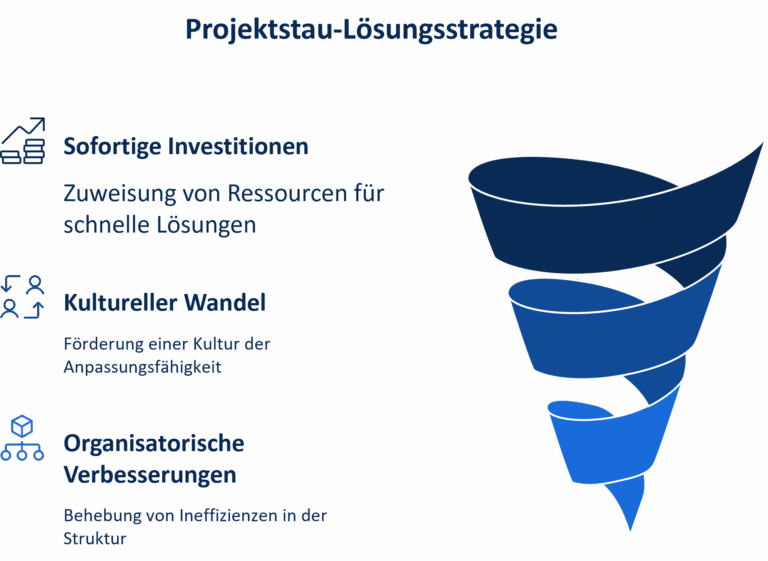

Die Hauptursachen für Projektstau gliedern sich in drei Kategorien:

- Psychologische Faktoren wie Angst vor Veränderung, Scheu vor externer Hilfe und Perfektionismus

- Organisatorische Defizite durch Ressourcenkonflikte, unklare Entscheidungswege und mangelnde Datentransparenz

- Kulturelle Blockaden, die als unsichtbare Mauern gegen Veränderungen wirken

Besonders wertvoll sind die praxiserprobten Lösungsansätze, die auf drei Säulen basieren: aktives Change Management, gezielte Prozessautomatisierung und datenbasierte Steuerungssysteme. Eine Kombination dieser Lösungsansätze bildet das Fundament für nachhaltige Verbesserungen im SCM. Zusätzlich erfahren Sie, wie eine kontinuierliche Verbesserung fest in der Unternehmenskultur verankert werden kann, um langfristige Erfolge zu sichern.

Nach der Lektüre verstehen Sie nicht nur die tieferen Ursachen von Projektstaus, sondern verfügen auch über konkrete Werkzeuge, um Ihre Supply-Chain-Transformation erfolgreich voranzutreiben.

Trotz fortschrittlicher Technologien und umfangreicher Datenanalysen geraten Supply-Chai- Management-Projekte häufig ins Stocken. Durch diesen “Projektstau” – das Phänomen, bei dem Optimierungsinitiativen trotz klarer Potenziale nicht vorankommen, – entgehen deutschen Unternehmen jährlich Millionen an Effizienzgewinnen. Besonders mittelständische Fertigungsbetriebe und große Konzerne leiden unter dieser Problematik, da ihre komplexen Lieferketten erhebliches Optimierungspotenzial bieten, das ungenutzt bleibt.

Die Ursachen für diesen Stillstand sind vielschichtiger als zunächst angenommen. Während technische Herausforderungen oft als Hauptgrund genannt werden, zeigt unsere Erfahrung, dass psychologische Barrieren und organisatorische Defizite eine weitaus größere Rolle spielen. Unternehmen investieren in Datenanalysen, ohne die notwendigen Strukturen für die Umsetzung zu schaffen. Proaktive SCM-Analysen bilden zwar die Grundlage für Verbesserungen, doch ohne klare Implementierungsstrategien bleiben sie wirkungslos.

In den folgenden Abschnitten beleuchten wir die komplexen Ursachengeflechte dieses Phänomens und zeigen praxiserprobte Lösungsansätze, die über rein technische Maßnahmen hinausgehen. Der Schlüssel liegt nicht allein in besseren Daten, sondern in der Überwindung tief verwurzelter Unternehmensbarrieren.

Einführung ins Phänomen Projektstau im SCM

Projektstau im Supply Chain Management entsteht, wenn Optimierungsinitiativen trotz erkannter Potenziale kaum vorankommen. Angesichts wachsender Komplexität globaler Lieferketten und steigenden Digitalisierungsdrucks gewinnt dieses Problem zunehmend an Bedeutung. Viele Unternehmen erkennen zwar die Notwendigkeit von Veränderungen, scheitern jedoch an der konsequenten Umsetzung ihrer Pläne.

Zwischen Erkenntnis und Handlung klafft oft eine beachtliche Lücke. Proaktive SCM-Analysen können Projektstaus frühzeitig identifizieren und ermöglichen ein Gegensteuern. Dennoch kämpfen selbst Unternehmen mit fortschrittlichen Analyse-Tools bei der Transformation von Daten in konkrete Maßnahmen. Tatsächlich zeigt sich der Projektstau als Symptom tieferliegender struktureller und kultureller Probleme in Organisationen.

Die aktuelle Situation in deutschen Unternehmen

Deutsche Unternehmen stehen unter enormem Wettbewerbsdruck. Laut einer aktuellen Studie von Software Advice ringen sie besonders mit drei Herausforderungen: effektiver Technologieeinsatz, Fachkräftemangel und Nachhaltigkeitsanforderungen. Gleichzeitig steigt der Anteil der Firmen mit Digitalisierungsproblemen, die sich selbst als “Nachzügler” einstufen, von 34% (2022) auf mittlerweile 64%.

Supply-Chain-Manager spüren dadurch verstärkten Druck, agilere Strukturen zu schaffen. Hier offenbart sich ein Paradoxon: Trotz höherer Investitionen in KI (43% planen solche) und IoT bleibt die Umsetzungsgeschwindigkeit hinter den Marktanforderungen zurück. Natürlich verschärft dieser Rückstand den Wettbewerbsnachteil vieler mittelständischer Unternehmen zusätzlich.

Typische Anzeichen eines Projektstaus

Projektstaus erkennt man an charakteristischen Symptomen. Besonders auffällig sind ungenutzte Optimierungspotenziale – etwa wenn Bestandsreduktionen von 15% – 30% möglich wären, aber nicht realisiert werden. Weitere Warnsignale umfassen wiederkehrende Diskussionen ohne Ergebnisse und ständige Verschiebungen wichtiger Entscheidungen.

Ressourcenverschwendung zeigt sich durch parallele Initiativen ohne klare Priorisierung. Budgets fließen in Analysen und Beratungen, ohne messbare Verbesserungen zu erzielen. Ziemlich problematisch dabei: Die Kosten eines Projektstaus übersteigen meist die Investitionen für seine Überwindung. So geraten Unternehmen in einen Teufelskreis aus Analyse-Paralysis und wachsendem Handlungsdruck, während Wettbewerber kontinuierlich voranschreiten.

Psychologische Ursachen für Projektstau

Hinter jedem Projektstau verbergen sich psychologische Faktoren, die wir leider zu oft unterschätzen. Technische und organisatorische Herausforderungen fallen sofort ins Auge. Emotionale Barrieren bleiben dagegen häufig im Verborgenen. Großprojekte im Bauwesen überschreiten ihre Zeitpläne durchschnittlich um 20%. Die Budgets werden sogar um etwa 80% überzogen. Diese Zahlen lassen sich auch auf Supply Chain Projekte übertragen und deuten auf tiefere Probleme hin, wie Studien zeigen.

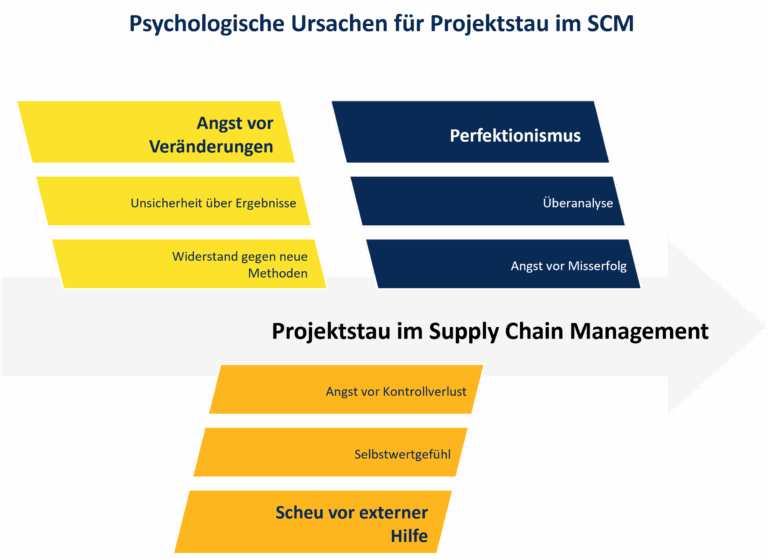

Die psychologischen Ursachen für Projektstau im Supply Chain Management fallen in drei Hauptkategorien. Da wäre zunächst die Angst vor Veränderungen. Hinzu kommt die Scheu vor externer Hilfe. Und schließlich spielt Perfektionismus eine entscheidende Rolle. Diese Faktoren wirken im Verborgenen. Selbst gut geplante Initiativen werden dadurch untergraben. Besonders in datengetriebenen Umgebungen vernachlässigen Teams die emotionalen Aspekte. Dabei entscheiden gerade diese maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg.

Angst vor Veränderungen und Verantwortung

Veränderungen lösen fast immer Unsicherheit aus. Supply Chain Manager stehen vor einem kniffligen Dilemma. Optimierungen stellen bestehende Prozesse in Frage. Möglicherweise entlarven sie frühere Entscheidungen als suboptimal. Diese Furcht führt dann zu allerlei Verzögerungsstrategien und Vermeidungsverhalten.

Ein fehlender “Sense of Urgency” verschärft dieses Problem zusätzlich. Ohne akuten Handlungsdruck wirkt der Status quo wie ein sicherer Hafen. Psychologische Studien belegen tatsächlich einen interessanten Zusammenhang. Menschen akzeptieren Veränderungen eher, wenn sie durch Schmerz (Krisensituationen) oder klare Gewinnaussichten motiviert sind. Fehlen beide Faktoren, gewinnt die Komfortzone.

Führungskräfte unterschätzen zudem die emotionale Komponente von Veränderungsprozessen. Sie selbst sind von der Notwendigkeit bereits überzeugt. Die Mitarbeiter durchlaufen jedoch verschiedene Akzeptanzphasen. Von Ablehnung über Widerstand bis zur schrittweisen Annahme. Diese Dynamik braucht gezielte Kommunikation und Einbindung aller Beteiligten.

Selbstwertgefühl und Scheu vor externer Hilfe

Die Beauftragung externer Experten wird manchmal als Eingeständnis eigener Kompetenzlücken wahrgenommen. Vor allem in technisch orientierten Bereichen wie dem Supply Chain Management herrscht die Überzeugung vor, Probleme intern lösen zu müssen. Ein Vergleich von DIY-Ansätzen vs. externe Unterstützung zeigt jedoch: Interne Projekte scheitern häufig bereits in der Analysephase. Fehlende Verantwortlichkeiten blockieren den Fortschritt.

Karrierebedenken verstärken diese Dynamik noch ein wenig mehr. Manager befürchten, dass die Hinzuziehung von Beratern als Führungsschwäche ausgelegt werden könnte. Dabei zeigen praktische Erfahrungen etwas anderes. Gerade die Fähigkeit, rechtzeitig externe Expertise einzubinden, zeugt von strategischer Weitsicht. Laut Branchenanalysen scheitern etwa 70% der Projekte an mangelhafter Kommunikation und unzureichendem Fachwissen – Herausforderungen, die durch externe Unterstützung effektiv bewältigt werden könnten.

Die Zurückhaltung gegenüber externer Hilfe zeigt sich auch in einem anderen Muster. Beratungsleistungen werden oft auf reine Analysephasen beschränkt. Die Umsetzungsbegleitung bleibt aus. So eine Fragmentierung führt zu Wissensverlusten. Nachhaltige Verbesserungen werden dadurch verhindert.

Angst vor Misserfolg und Überanalyse

Perfektionismus wirkt zunächst wie eine positive Eigenschaft. Er entwickelt sich allerdings häufig zum Projekthemmnis. Das Streben nach der optimalen Lösung verleitet zu endlosen Analysen. Konkrete Maßnahmen werden währenddessen aufgeschoben. Diese “Analyse-Paralysis” verzögert wichtige Entscheidungen. Pragmatische Fortschritte bleiben so auf der Strecke.

Supply-Chain-Manager stehen unter enormem Druck. Sie sollen möglichst fehlerfreie Entscheidungen treffen. Diese Erwartungshaltung fördert risikoaverses Verhalten, Innovationen werden dadurch blockiert. Erfolgreiche Transformationsprojekte zeigen jedoch einen anderen Weg. Iterative Ansätze mit schnellen Feedback-Schleifen erweisen sich als deutlich effektiver als langwierige Planungsphasen.

Die Überwindung dieser psychologischen Barriere erfordert eigentlich einen kulturellen Wandel. Weg von der Fehlerangst hin zu einer pragmatischen Fehlertoleranz. Statt perfekte Lösungen anzustreben, sollten Unternehmen auf kontinuierliche Verbesserungen setzen. Diese Herangehensweise reduziert die Angst vor Misserfolgen. Sie beschleunigt zudem die Umsetzungsgeschwindigkeit und fördert das organisationale Lernen.

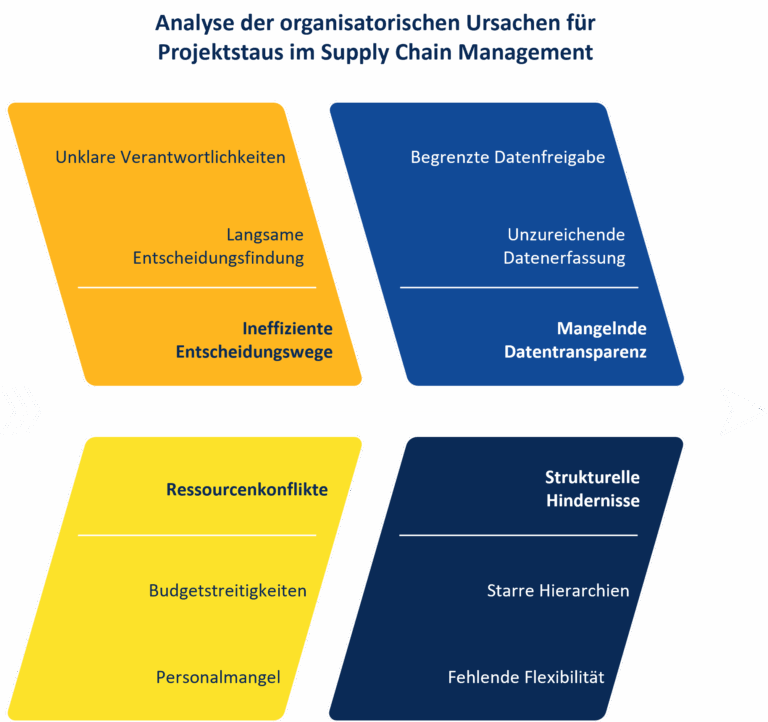

Organisatorische Ursachen und Strukturlücken

Organisatorische Defizite verursachen oft massive Projektstaus im Supply Chain Management. Diese Probleme wurzeln in ineffizienten Entscheidungswegen, Ressourcenkonflikten und mangelnder Datentransparenz. Eine KPMG-Studie zeigt tatsächlich: 71% der Unternehmen sehen Rohstoffkosten als größte Supply-Chain-Bedrohung. Die eigentlichen Hindernisse verstecken sich jedoch in den organisatorischen Strukturen.

Moderne Lieferketten brauchen klare Verantwortlichkeiten und schnelle Entscheidungswege. Fehlt beides, entstehen Reibungsverluste bei Optimierungsprojekten. Besonders mittelständische Firmen balancieren zwischen Tagesgeschäft und strategischen Initiativen. Diese Verzögerungen kosten nicht nur Geld, sondern gefährden auch die Marktposition.

Fehlende Datenqualität verschärft diese Strukturlücken zusätzlich. Viele Unternehmen arbeiten mit unvollständigen oder widersprüchlichen Informationen. So bleiben wichtige Optimierungspotenziale unentdeckt oder werden falsch bewertet. Die Folge: Projektstaus und verpasste Chancen.

Kampf um Budgets und Ressourcen

Der Wettstreit um knappe Ressourcen prägt den Alltag vieler Supply-Chain-Verantwortlichen. Budgetverhandlungen arten zu zermürbenden Marathons aus, die wertvolle Energie verschlingen. Statt strategische Ziele zu verfolgen, rechtfertigen Manager endlos notwendige Investitionen. Diese Ressourcenkonflikte zersplittern Lösungsansätze und blockieren umfassende Verbesserungen. Störgrößen in der Supply Chain angreifen wird dadurch komplizierter.

Budgets folgen meist historischen Mustern statt strategischen Notwendigkeiten. So verfestigen sich alte Strukturen, während Innovationspotenziale brachliegen. Supply Chain Manager stehen vor einem Dilemma: Mit zu wenig Mitteln arbeiten oder Zeit in Budgetkämpfe investieren? Beide Wege führen zu Verzögerungen bei wichtigen Projekten.

Auch personelle Engpässe verschärfen den Projektstau. Schlüsselpersonen pendeln zwischen verschiedenen Aufgaben und werden überlastet. Diese Überforderung führt natürlich dazu, dass Projekte aufgeschoben oder halbherzig umgesetzt werden. Der Teufelskreis verstärkt sich selbst.

Widersprüchliche Ideen und fehlende Prozesse

Unklare Entscheidungswege und gegensätzliche Zielvorstellungen bremsen Fortschritte aus. In vielen Firmen existieren parallele Konzepte zur Supply-Chain-Optimierung. Diese Konflikte verzögern Projekte und erzeugen verwässerte Kompromisse, die niemanden zufriedenstellen.

Fehlende Fachkompetenz verstärkt dieses Problem erheblich. Ohne fundiertes Wissen können Entscheider verschiedene Lösungsansätze kaum bewerten. Entscheidungen werden daher verschoben oder auf dünner Informationsbasis getroffen. Bei komplexen Themen wie Bestandsoptimierung zeigt sich dieser Mangel besonders deutlich.

Die IT-Landschaft spiegelt diese Fragmentierung wider. Nicht miteinander verbundene Insellösungen dominieren, während integrierte Systeme fehlen. Daten verteilen sich auf verschiedene Systeme, ohne dass klar definiert ist, welches System bei welchen Daten das führende System ist; Datenqualitätsprobleme sind die Folge. Eine Branchenanalyse belegt: 43% der mittelständischen Unternehmen verfügen eigentlich nicht über angemessene Bestandsverfolgungssysteme.

Standardprozesse für Projektmanagement und Veränderungsinitiativen existieren selten. Ohne klare Methodik bleibt jedes Projekt ein Einzelfall mit hohem Strukturierungsaufwand. Diese methodische Unsicherheit verzögert den Projektstart und erhöht das Risiko eines Scheiterns. Ein systematischer Ansatz könnte diese Hürden überwinden.

Kulturelle Blockaden im Unternehmen

Unternehmenskulturen entwickeln mit der Zeit eigene Abwehrmechanismen gegen Veränderungen. Diese kulturellen Barrieren wirken wie unsichtbare Mauern. Sie bremsen sinnvolle Optimierungsprojekte im Supply Chain Management aus. Technische Hürden erkennen wir meistens sofort. Kulturelle Widerstände bleiben dagegen oft verborgen.

Die Kultur eines Unternehmens bestimmt im Grunde, wie mit neuen Ideen umgegangen wird. Wir beobachten in vielen Organisationen Verhaltensmuster, die den Status quo schützen. Diese kulturellen Ursachen für Projektstau zeigen sich durch Tabus, Bequemlichkeit und mangelnde Kommunikation. In gewisser Weise entwickelt jedes Unternehmen seine eigenen Abwehrmechanismen.

Ein Beispiel aus unserer Beratungspraxis verdeutlicht das Problem: Ein mittelständischer Produktionsbetrieb wollte seine Lieferkette optimieren. Trotz klarer Vorteile und eines soliden Konzepts kam das Projekt nicht voran. Der eigentliche Grund lag in unausgesprochenen Ängsten der Abteilungsleiter vor mehr Transparenz.

Widerstände der Mitarbeiter und deren Ursprung

Die Wurzeln kultureller Widerstände liegen tiefer als angenommen. Blockaden in Veränderungsprozessen lassen sich anschaulich mit der Metapher der drei Affen beschreiben: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Diese passive Haltung verhindert offene Problemlösungen. Mitarbeiter entwickeln quasi automatisch Strategien zur Vermeidung von Veränderungen.

Angst vor verstärkter Kontrolle treibt dieses Verhalten an. Optimierungsprojekte bedeuten ja mehr Transparenz und klarere Zuständigkeiten. Was für das Unternehmen sinnvoll erscheint, wirkt auf individueller Ebene bedrohlich. Mitarbeiter befürchten manchmal, dass Schwachstellen in ihrem Bereich sichtbar werden könnten.

Besonders problematisch sind unausgesprochene Tabus bezüglich bestimmter Prozesse. Diese “Usability-Tabus” verhindern kritisches Hinterfragen. Wir hören dann typische Aussagen wie “Das haben wir schon immer so gemacht”. Die Komfortzone wird verteidigt, obwohl dadurch Optimierungspotenziale ungenutzt bleiben.

Das Not-invented-here-Syndrom verstärkt diese Dynamik zusätzlich. Es beschreibt die Tendenz, externe Ideen abzuwerten, nur weil sie nicht im eigenen Haus entstanden sind. Diese Grundhaltung führt dazu, dass Unternehmen “das Rad immer wieder neu erfinden”. Laut unseren Erfahrungen entsteht dieses Syndrom durch unbefriedigende Erfahrungen mit externem Wissen.

Eine fehlende Kommunikationskultur bildet einen weiteren Nährboden für Projektstau. In hierarchischen Strukturen werden Probleme selten offen angesprochen. Stattdessen entwickeln sich informelle Kommunikationswege. Diese Intransparenz verhindert im Grunde frühzeitige Lösungen.

Wir sehen, dass die Überwindung kultureller Blockaden mehr als strukturelle Maßnahmen erfordert. Ein Kennzahlensystem kann als Kommunikationsanker dienen. Es hilft, Diskussionen zu objektivieren. Ebenso wichtig sind regelmäßige Feedback-Loops, die offenen Austausch fördern. Letztlich geht es darum, eine Kultur zu schaffen, in der Veränderung als Chance wahrgenommen wird.

Praxisnahe Lösungsansätze gegen Projektstau

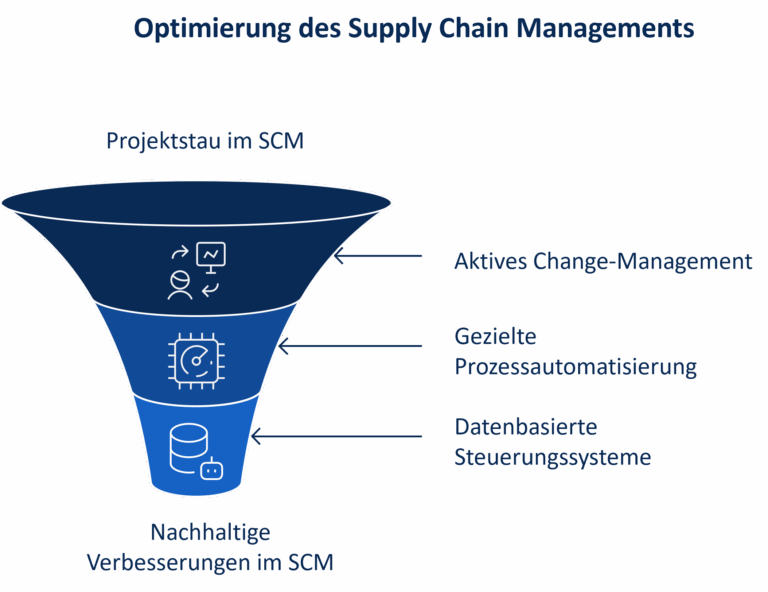

Projektstaus lassen sich tatsächlich mit bewährten Methoden effektiv bekämpfen. Erfolgreiche Unternehmen setzen dabei auf drei zentrale Säulen:

- aktives Change Management,

- gezielte Prozessautomatisierung und

- datenbasierte Steuerungssysteme.

Diese Kombination bildet das Fundament nachhaltiger Verbesserungen im Supply Chain Management.

Wer systematisch vorgeht, berücksichtigt sowohl technische als auch menschliche Faktoren. Studien belegen übrigens, dass Unternehmen mit strukturiertem Change-Management ihre Erfolgsquote bei Transformationsprojekten verdreifachen können. Die folgenden Ansätze haben sich in der Praxis vielfach bewährt und lassen sich flexibel an Ihre Unternehmenssituation anpassen.

Change Management aktiv gestalten

Packen Sie es an! Veränderungsprozesse beginnen mit Menschen, nicht mit Systemen. Ohne die Mitarbeiter läuft nichts – sie sind der Motor jeder erfolgreichen Transformation im Supply-Chain-Bereich. Schaffen Sie daher als ersten Schritt einen echten “Sense of Urgency” im Team.

Stakeholder-Workshops eignen sich dafür hervorragend. Sie bringen Entscheidungsträger verschiedener Abteilungen zusammen und machen die Kosten des Stillstands sichtbar. Besonders wirkungsvoll: Quantifizieren Sie die täglichen Verluste durch verzögerte Projekte. Wenn Führungskräfte diese Zahlen sehen, steigt die Handlungsbereitschaft enorm.

Binden Sie Schlüsselpersonen frühzeitig ein. Mitarbeiter entwickeln so ein Gefühl der Ownership und werden zu Botschaftern des Wandels. Diese Multiplikatoren helfen, kulturelle Barrieren zu überwinden und Widerstände abzubauen.

Zerlegen Sie komplexe Vorhaben in überschaubare Teilschritte. Diese “Quick Wins” erzeugen Momentum und stärken das Vertrauen. Statt jahrelanger Großprojekte empfehlen sich agile Sprints mit regelmäßigen Feedback-Schleifen.

Prozessautomatisierung im SCM

Routineaufgaben automatisieren – so schaffen Sie Freiräume für strategische Arbeit. Prozessautomatisierung im SCM entlastet Ihre Mitarbeiter von repetitiven Tätigkeiten. Gerade in der Disposition zeigen sich beeindruckende Effizienzgewinne durch kluge Regelwerke.

Ein Beispiel aus der Praxis macht es deutlich: Ein mittelständischer Fertigungsbetrieb automatisierte die Beschaffung eines Teils seiner Artikel, wodurch der Abstimmungsaufwand deutlich sank. Das Ergebnis war beeindruckend: höhere Liquidität bei gleichzeitiger Steigerung der Lieferfähigkeit nahm Druck von den Mitarbeitern und die Mitarbeiter hatten Zeit gewonnen, die sie für die weitere Verbesserung der Beschaffungsprozesse nutzen konnten.

Kennzahlensysteme etablieren

Ohne Messung keine Verbesserung – so einfach ist das. „Kennzahlensysteme etablieren“ bildet den dritten Baustein gegen Projektstaus. Maßgeschneiderte KPIs schaffen Transparenz und decken Abweichungen früh auf. Sie dienen als objektive Entscheidungsgrundlage und minimieren emotionale Diskussionen.

Beginnen Sie Ihr Supply-Chain-Dashboard mit der Definition kritischer Erfolgsfaktoren. Welche Kennzahlen sind für Ihre Herausforderungen wirklich relevant? Konzentrieren Sie sich auf fünf bis sieben Schlüsselkennzahlen statt einer Datenflut. Diese sollten direkt mit Ihren strategischen Zielen verknüpft sein.

Legen Sie klare Verantwortlichkeiten für jeden KPI fest. Wer kümmert sich um welche Kennzahl? Wie werden Abweichungen kommuniziert? Diese Fragen müssen Sie vor der technischen Umsetzung klären. Regelmäßige Reports halten die Ziele im Fokus aller Beteiligten.

Visualisieren Sie Trends und Entwicklungen über die Zeit. Dashboards sollten nicht nur den aktuellen Status zeigen, sondern auch Veränderungsrichtungen. Diese Dynamik fördert proaktives Handeln und verhindert Überraschungen. Ein zielorientiertes Controlling unterstützt so eine datengetriebene Kultur, in der Fakten statt Bauchgefühl entscheiden.

Kontinuierliche Verbesserung als Teil der Unternehmenskultur

Einzelne Optimierungsprojekte beseitigen Projektstaus nur vorübergehend. Wirklich nachhaltige Erfolge entstehen erst, wenn kontinuierliche Verbesserung fest in der Unternehmenskultur verankert wird. Diese Transformation geht weit über Methoden und Werkzeuge hinaus. Sie erfordert ein grundlegendes Umdenken auf allen Ebenen.

Beeindruckende Beispiele liefern Unternehmen wie LG Chem und Maxion Wheels. Durch systematische Verbesserungsprozesse haben sie beachtliche Resultate erzielt. Ihre Fallstudien belegen nicht nur Effizienzsteigerungen. Sie zeigen auch deutlich höhere Zufriedenheitswerte bei Mitarbeitern und Kunden.

Eine klare Vision bildet den Ausgangspunkt für die Integration in die Unternehmens-DNA. Führungskräfte sollten regelmäßig kommunizieren, warum kontinuierliche Optimierung unverzichtbar ist. Konkrete Maßnahmen müssen diese Vision untermauern. Besonders effektiv wird es, wenn Verbesserungsinitiativen direkt mit strategischen Zielen verknüpft werden.

Der KAIZEN™-Ansatz bietet dafür praktische Prinzipien. Statt auf spektakuläre Durchbrüche zu warten, fördert er kleine, tägliche Verbesserungen. Dieser Weg reduziert Widerstände erheblich. Schnell sichtbare Erfolge stärken zudem die Motivation im Team.

Regelmäßige Schulungen bilden das Fundament dieser Transformation. Mitarbeiter brauchen mehr als theoretisches Wissen. Sie benötigen praktische Erfahrungen mit Verbesserungswerkzeugen. Erfolgreiche Unternehmen investieren daher kontinuierlich in Kompetenzentwicklung. Von grundlegenden Problemlösungstechniken bis zu komplexen Analysemethoden.

Strukturierte Schulungsprogramme zahlen sich aus. Laut Branchenexperten steigt die Erfolgsrate von Verbesserungsinitiativen um fast 37%. Diese Zahlen sprechen für sich. Wer hier spart, riskiert den Erfolg der gesamten Transformation.

Eine konstruktive Fehlerkultur ist in diesem Kontext entscheidend. Traditionelle Unternehmen vertuschen oder bestrafen Fehler oft. Das ist ein fataler Ansatz! Eine echte Verbesserungskultur betrachtet Fehler als wertvolle Lernchancen. Wenn Mitarbeiter Probleme offen ansprechen können, entsteht ein Klima des Vertrauens

Führungskräfte müssen diese Fehlerkultur aktiv fördern. Sie sollten mit gutem Beispiel vorangehen und eigene Fehler eingestehen. Regelmäßige Lessons-Learned-Workshops helfen, systematisch aus Fehlern zu lernen. Der PDCA-Zyklus bietet hierfür einen bewährten Rahmen.

Die nachhaltige Verankerung kontinuierlicher Verbesserung braucht Zeit und Beharrlichkeit. Kulturwandel passiert nicht über Nacht. Er entwickelt sich schrittweise durch konsequentes Handeln. Unternehmen, die diesen Weg gehen, überwinden nicht nur aktuelle Projektstaus. Sie schaffen vielmehr die Grundlage für langfristigen Erfolg in einer zunehmend dynamischen Geschäftswelt.

Fazit zum Weg der erfolgreichen SCM-Transformation

Was braucht es eigentlich, um Projektstaus in der Supply Chain erfolgreich zu lösen? Unsere Analyse zeigt: Ein ganzheitlicher Ansatz, der psychologische, organisatorische und kulturelle Faktoren berücksichtigt, bildet die Grundlage. Erfolgreiche SCM-Transformationen stützen sich dabei auf drei wesentliche Säulen: strukturiertes Change Management, gezielte Prozessautomatisierung und datengetriebene Steuerung durch aussagekräftige Kennzahlensysteme.

Beeindruckend sind in diesem Zusammenhang aktuelle Zahlen: Laut Deloitte haben etwa 86,2% der Fertigungsunternehmen in den letzten zwei Jahren ihre Lieferketten umgestaltet, um Risiken zu minimieren und mehr Effizienz zu erreichen. Diese Statistik verdeutlicht die Dringlichkeit – wo sich Handlungsbedarf aufstaut, werden wertvolle Wettbewerbsvorteile riskiert.

Für uns steht fest: Der Schlüssel zur erfolgreichen SCM-Transformation liegt in faktenbasierten Entscheidungen. Gemeinsam müssen wir den Mut aufbringen, bestehende Strukturen kritisch zu hinterfragen und, wo nötig, externe Expertise einzubinden. Studien zur digitalen Transformation belegen durchaus positive Auswirkungen auf die Supply-Chain-Effizienz.

Es rechnet sich für Unternehmen, ihre Projektstaus durch entsprechende Investments in Technik und externe Unterstützung möglichst zügig aufzulösen. Die entgangenen Gewinne durch Nichthandeln sind weit größer als die Kosten der Transformation. Zuerst darauf hinzuarbeiten, dass sich die Unternehmenskultur wandelt und Organisationsdefizite aufgelöst werden, kostet bei den heutigen dynamischen Entwicklungen zu viel Zeit. Parallel dazu, sollte aber an der Unternehmenskultur und der Organisation gearbeitet werden, um zukünftig Projektstaus zu vermeiden.

Mit systematischen Ansätzen, klaren Verantwortlichkeiten und einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung lassen sich dauerhafte Wettbewerbsvorteile erzielen – für eine resiliente und zukunftsfähige Supply Chain.

FAQ

Was versteht man unter einem Projektstau im Supply Chain Management (SCM)?

Ein Projektstau beschreibt den Zustand, bei dem Optimierungsinitiativen trotz erkannter Potenziale nicht vorankommen. Ursachen sind oft keine technischen, sondern psychologische, organisatorische oder kulturelle Blockaden.

Welche psychologischen Faktoren führen zu Projektstaus?

Häufige Faktoren sind Angst vor Veränderung, Perfektionismus und die Scheu vor externer Hilfe. Diese wirken verdeckt und hemmen die Umsetzung, auch wenn Daten und Analysen zur Verfügung stehen.

Wie äußert sich Perfektionismus als Projekthemmnis?

Perfektionismus führt zu „Analyse-Paralyse“ – also einer Überfokussierung auf die perfekte Lösung statt pragmatischer Umsetzung. Entscheidungen werden hinausgezögert, Fortschritt bleibt aus.

Welche organisatorischen Defizite sind typisch für Projektstaus?

Häufige Ursachen sind unklare Entscheidungsprozesse, Ressourcenkonflikte, personelle Engpässe, fragmentierte IT-Landschaften und fehlende Datenqualität.

Warum spielen kulturelle Barrieren eine so große Rolle?

Kulturelle Muster wie Tabus, Status-quo-Denken und das „Not-invented-here“-Syndrom blockieren Veränderungen. Besonders problematisch: fehlende Kommunikationskultur und Angst vor Transparenz.

Welche Symptome deuten auf einen Projektstau hin?

Typische Warnsignale sind wiederkehrende Diskussionen ohne Ergebnisse, verschobene Entscheidungen, ungenutzte Potenziale (z. B. Bestandsreduktionen) und parallele Initiativen ohne klare Priorisierung.

Welche drei Säulen helfen dabei, Projektstaus aufzulösen?

Aktives Change Management

Prozessautomatisierung

Kennzahlengestützte Steuerungssysteme

Diese kombinierte Herangehensweise wirkt gegen psychologische, strukturelle und kulturelle Hindernisse.

Wie funktioniert aktives Change Management im SCM konkret?

Durch Workshops, das Schaffen eines „Sense of Urgency“, frühzeitige Einbindung von Schlüsselpersonen und durch das Arbeiten mit Quick Wins kann Veränderungsbereitschaft erzeugt und gesteigert werden.

Warum ist Prozessautomatisierung im SCM ein wirksamer Hebel?

Sie entlastet Mitarbeitende von Routinetätigkeiten, erhöht die Transparenz und verbessert die Entscheidungsqualität – ohne Kontrollverlust oder Jobangst hervorzurufen.

Welche Rolle spielt eine Kennzahlen-basierte Steuerung bei der Überwindung von Projektstaus?

Kennzahlensysteme (KPIs) schaffen Transparenz, machen Abweichungen früh sichtbar und reduzieren emotionale Diskussionen. Sie fördern eine faktenbasierte und proaktive Steuerung.